退職代行を使われたショック…企業が取るべき対策とは?

- FuvaBrain

- 9月16日

- 読了時間: 13分

更新日:2025年9月16日

近年、退職代行サービスの利用が急増しており、多くの企業が従業員から突然の退職通知を受ける状況に直面しています。管理職や経営層にとっては大きなショックであり、同時に組織運営や人材定着に深刻な影響を与える可能性があります。

この記事では、退職代行を使われたときに企業が動揺する背景を整理し、正しい対応策や再発防止のための施策を解説します。さらに、業務改善を支援するツールの活用方法も紹介し、組織強化につなげるヒントとしてお役立てください。

目次

退職代行サービスの種類は主に3つ

退職代行を利用する人が増えている背景

退職代行を使う理由

企業がショックを受ける理由

企業が動揺する主な要因一覧

初動は冷静な対応が大切

正しい対応のステップ

絶対にやってはいけない注意事項

従業員アンケートや面談で原因を把握

よくある主な原因

再発防止につなげるためのポイント

退職代行を防ぐには「予兆」を見逃さないことが大切

主な施策一覧

『Eye“247” Work Smart Cloud 』で実現できる「見える化」と対策支援機能

従業員の業務状況を「見える化」

従業員の抱える悩みを察知

勤怠乖離チェックで「隠れ残業」防止

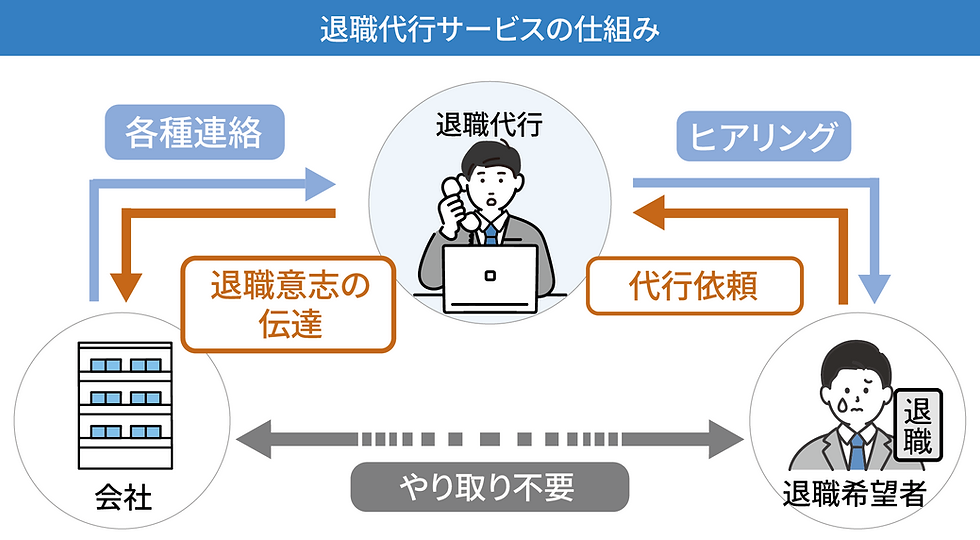

■退職代行とは?使う社員が増えている背景

退職代行とは、従業員本人が会社へ直接退職を申し出る代わりに、第三者がその意思を代わりに伝えるサービスです。従業員が直接上司や人事に退職を伝えず、突然退職代行業者から連絡が来ることで、企業側は大きなショックを受けることが少なくありません。

近年、SNSやネットの普及により、退職代行サービスの存在が広く知られるようになり、利用者が増加傾向にあります。

退職代行サービスの種類は主に3つ

退職代行サービスには主に3つの種類があります。

それぞれ特徴や対応範囲が異なるため、企業側も違いを理解しておくことが重要です。

種類によって、法的なやり取りやトラブルのリスクも変わってきます。

弁護士の退職代行業者

弁護士が対応する退職代行では、残業代請求や条件交渉、訴訟などあらゆる法的手続きが可能です。企業側は、弁護士が介入している場合には法的に厳格な対応を迫られるため、就業規則や労務管理体制を確認し、正しい手続きを踏むことが重要です。

退職代行ユニオン

労働組合による退職代行は、団体交渉権を背景に、残業代や待遇改善について交渉されるケースがあります。企業側にとっては、法的拘束力を伴う交渉が発生する可能性があるため、労務リスクの管理が必須です。訴訟まで発展する場合は弁護士対応が必要になります。

民間の退職代行業者

民間業者による退職代行は、利用者の退職意思を伝える役割に限られ、交渉を行う権限はありません。費用が比較的安いため利用者が多く、近年は知名度も高まっており、利用しやすくなっています。

退職代行を利用する人が増えている背景

退職代行の利用者が増えている背景には、現代の職場環境や社会の変化が大きく影響しています。

パワハラや人間関係の悪化、長時間労働など、従業員が自分で退職を切り出しにくい状況が増加しています。また、SNSや口コミで退職代行の存在が広まり、若い世代を中心に「退職は自分で言わなくてもいい」という意識が浸透しつつあります。企業側が従業員の声を拾いきれず、コミュニケーション不足が深刻化していることも、利用増加の一因です。

以下の表で要因や影響を整理しました。

背景要因 | 詳細内容 | 企業側への影響 |

|---|---|---|

職場の人間関係の悪化 | 上司との摩擦、ハラスメント、同僚との不和 | 直接相談されず、突然の離職につながる |

長時間労働・待遇問題 | 過重労働や低賃金、不十分な福利厚生 | 離職率の上昇、採用コスト増加 |

相談文化の欠如 | 「辞めたい」と言い出せない、対話の不在 | 管理職や人事の信頼低下 |

SNS・情報拡散 | 退職代行の体験談がSNSで広まり利用が身近に | ・利用増加による、社内の利用予備軍の増加の可能性 ・体験談としてSNSにあげられ、企業の評判低下 |

法的認知度の向上 | 弁護士監修型サービスの普及で安心感が増した | 退職の即日実現による混乱 |

退職代行を使う理由

退職代行モームリを運営する株式会社アルバトロスが2024年に公開した調査結果によると、退職代行を利用した経緯や理由の中で最も多かったのはハラスメントで、全体の33.9%を占めています。次いで「上司から退職を止められる」「サービス残業がある」といった回答が上位に挙げられました。

これらの結果から、従業員が労働環境の問題により退職を自ら伝えられず、退職代行を利用せざるを得ないケースが多いことが分かります。

※出典:株式会社アルバトロス『退職代行モームリ利用の15,934名分の退職データ』 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000019.000103965.html

■退職代行を使われたショック…なぜ企業側は動揺するのか

従業員に退職代行を使われると、企業側は「なぜ直接言ってくれなかったのか」「自分たちの対応に問題があったのか」と大きなショックを受けます。

突然の退職代行からの連絡や、本人と一切話せない状況に戸惑い、組織としての信頼関係が揺らぐこともあります。

また、他の従業員への影響や、今後の採用活動への不安も生じやすく、企業文化やマネジメントの見直しを迫られるケースも少なくありません。

企業がショックを受ける理由

退職代行を利用されたとき、企業は「なぜ直接相談してくれなかったのか」という心理的ショックを受けます。従業員との信頼関係が築けていなかったのか、職場環境に問題があったのか、原因が分からないまま突然の通知を受けるため、動揺が大きくなるのです。

また、他の従業員への波及や、業務の引継ぎ不足やチーム体制の乱れ、顧客対応への支障など、現実的な業務リスクも同時に発生するため、企業にとっては心理面と実務面の両方で衝撃となります。

企業が動揺する主な要因一覧

要因 | 内容 | 影響 |

|---|---|---|

信頼関係の欠如 | 直接相談がなかった | 組織風土への不安 |

突然の業務離脱 | 引継ぎが不十分なまま退職 | 業務停滞、顧客への影響 |

法的リスク | 正しい対応が分からない | 労務トラブルや訴訟リスク |

社内士気低下 | 他社員に波及 | 離職連鎖の危険 |

ブランドリスク | SNSで拡散 | 採用力低下 |

■退職代行を使われたときの企業の正しい対応と対処法

退職代行を使われた場合、企業側は感情的にならず、冷静かつ法的に正しい対応を取ることが重要です。突然の連絡に驚きや戸惑いを感じるのは当然ですが、まずは事実確認と必要な手続きを淡々と進めましょう。

また、退職者のプライバシーや権利を尊重し、トラブルを未然に防ぐためにも、社内での情報共有や対応マニュアルの整備が求められます。適切な対応を取ることで、他の従業員への悪影響も最小限に抑えることができます。

初動は冷静な対応が大切

退職代行業者から連絡があった際、まずは感情的にならず、冷静に対応することが大切です。退職の意思表示は労働者の権利であり、企業側が拒否することはできません。ここで誤った対応をすると、労務トラブルや評判リスクにつながる可能性があります。本人と直接話せない場合でも、必要な書類や手続きについて業者とやり取りし、円滑な退職手続きを進めましょう。また、社内での噂や混乱を防ぐため、関係者以外には詳細を伝えない配慮も必要です。

感情的な発言や対応を避ける

退職の意思を尊重する

必要な手続きを速やかに進める

社内の混乱を最小限に抑える

正しい対応のステップ

ステップ | 対応内容 | ポイント |

|---|---|---|

①通知の受理 | 退職代行からの連絡を受け取る | 感情的にならず、記録を残す(日時・内容) |

②本人意思の確認 | 代行業者が弁護士かどうかを確認 | 弁護士以外は「交渉権限」がないため、伝達のみ |

③社内規程の確認 | 就業規則・雇用契約書を確認 | 退職日の扱いや有給消化の可否をチェック |

④必要書類の案内 | 退職届、貸与物返却、社会保険手続き等を案内 | 書面で丁寧に伝えることでトラブル回避 |

⑤業務引継ぎ対応 | 引継ぎが困難な場合のリスク管理 | 業務マニュアル整備や代替人員確保を優先 |

⑥最終給与・精算処理 | 未払い給与・残業代・有給残日数の精算 | 労基法違反とならないよう厳格対応 |

⑦社内への周知 | 関係部署や上司へ状況を共有 | 憶測が広がらないよう正確な情報を伝える |

絶対にやってはいけない注意事項

退職代行を使われた際、企業側が感情的になりすぎると、法的トラブルや評判悪化につながる恐れがあります。特に、退職者への報復や悪口、無理な引き止め、退職理由の詮索などは絶対に避けましょう。また、退職代行業者とのやり取りも冷静かつ丁寧に行い、記録を残しておくことが大切です。

退職者や業者への暴言・報復

無理な引き止めや退職拒否

退職理由の過度な詮索

社内での悪口や噂話

書類の受理を拒み、手続きを引き延ばす

これらの行為は違法行為やパワハラと受け止められるリスクがあり、企業イメージを大きく損ないます。

■退職代行を使われる原因を把握し、再発防止につなげる

退職代行を使われた場合、その原因をしっかり把握し、再発防止策を講じることが組織の成長につながります。従業員がなぜ直接退職を伝えられなかったのか、どんな不満や課題があったのかを分析し、職場環境やマネジメントの改善に活かしましょう。

原因を放置すると、同様のケースが繰り返され、組織全体の信頼低下や人材流出につながるリスクがあります。

従業員アンケートや面談で原因を把握

退職代行を使われた後は、従業員アンケートや個別面談を実施し、職場の課題や従業員の本音を把握することが重要です。匿名でのアンケートや、第三者によるヒアリングを活用することで、従業員が本音を話しやすい環境を作りましょう。得られた意見やデータをもとに、具体的な改善策を検討することが再発防止の第一歩です。

匿名アンケートの実施

定期的な個別面談

第三者によるヒアリング

集計・分析による課題抽出

よくある主な原因

原因 | 詳細内容 |

|---|---|

人間関係のトラブル | 上司との軋轢、ハラスメント、相談できない職場風土 |

労働環境の問題 | 長時間労働、休日出勤、過度なノルマ |

待遇への不満 | 低賃金、昇給・昇格の不透明さ、福利厚生不足 |

相談のしにくさ | 「辞めたい」と言えない空気感、退職希望を封じる文化 |

採用ミスマッチ | 入社前の期待と業務内容の乖離 |

再発防止につなげるためのポイント

信頼関係改善→ 定期的な1on1面談や匿名アンケートで不満を早期にキャッチし、是正につなげる。

労働環境の是正→ 業務量を可視化し、残業や休日出勤の偏りを抑制。

待遇・制度の透明化→ 昇給基準やキャリアパスを明確に示すことで不安を軽減。

退職希望を言える環境づくり→ 「辞めたい」と伝えても不利益がない文化を醸成。

採用プロセスの見直し→ 仕事内容・社風を正しく伝え、ミスマッチを減らす。

■退職代行を未然に防ぐための施策

退職代行を使われる事態を未然に防ぐためには、日頃から従業員の変化や不満の兆候を見逃さないことが重要です。従業員が退職を考える前に、早期にサインをキャッチし、適切なフォローやサポートを行うことで、退職代行の利用を防ぐことができます。また、組織全体でオープンなコミュニケーションを促進し、従業員が安心して相談できる環境を整えることも大切です。

これらの施策を継続的に実施することで、従業員の定着率向上や職場の信頼関係強化につながります。

退職代行を防ぐには「予兆」を見逃さないことが大切

退職代行を使われる前には、必ず何らかの「予兆」が現れます。たとえば、急な欠勤や遅刻、業務へのモチベーション低下、同僚とのコミュニケーション減少などが挙げられます。これらのサインを見逃さず、早期に声をかけたり、面談を実施したりすることで、従業員の本音や悩みを把握しやすくなります。

管理職や人事担当者は、日頃から従業員の様子に目を配り、変化に気づく感度を高めることが求められます。

主な施策一覧

施策 | 具体的な取り組み | 期待できる効果 |

|---|---|---|

コミュニケーション強化 | ・1on1ミーティングの定期化 ・匿名アンケートの実施 | 不満や悩みを早期に把握し、対話による解決が可能に |

労働環境の改善 | ・残業時間の適正管理 ・業務量の平準化 | 過重労働の是正、従業員の健康維持 |

キャリア支援・評価制度 | ・昇進・昇給基準の明確化 ・キャリアパスの提示 | 将来像が見えることでモチベーション向上 |

退職希望を言いやすい風土 | ・「辞めたい」と言える心理的安全性の確保 ・円満退職を認めるルール整備 | 無理に退職代行に頼らず直接相談できる |

採用・オンボーディングの見直し | ・仕事内容・社風を正しく伝える採用活動 ・入社後研修の充実 | ミスマッチによる早期離職を防止 |

ITツールの活用 | ・勤務状況や生産性の可視化ツール導入 ・ストレス兆候の把握 | 問題の早期発見とデータに基づく改善が可能 |

■『Eye“247” Work Smart Cloud 』で実現できる「見える化」と対策支援機能

最新の業務管理ツール『Eye“247” Work Smart Cloud』を活用することで、従業員の業務状況や勤怠データを「見える化」し、早期に問題を発見・対策することが可能です。

このツールは、従業員の働き方や業務負担をリアルタイムで把握できるため、退職代行を使われるリスクの低減に大きく貢献します。また、勤怠乖離チェックやアラート機能など、管理者が従業員の異変にすぐ気づける仕組みも充実しています。

従業員の業務状況を「見える化」

『Eye“247” Work Smart Cloud』では、PC操作ログにより「誰が・いつ・どのくらいの時間・どんなPC作業をしたか」を記録し、従業員一人ひとりの業務状況や作業時間を「見える化」します。

これにより、業務負担が偏っている従業員や、モチベーションが低下している従業員を早期に発見し、適切なフォローや業務調整が可能です。

また、データをもとに客観的な判断ができるため、感覚や主観に頼らないマネジメントが実現します。

従業員の抱える悩みを察知

「作業ログアラート」機能を活用すると、あらかじめ登録したキーワードに該当する検索があった場合、管理者にアラートが届きます。これにより、ハラスメントなど従業員が抱える悩みを早期に把握できるほか、退職や転職に関する動きを事前に察知することも可能になります。

勤怠乖離チェックで「隠れ残業」防止

『Eye“247” Work Smart Cloud』は、勤怠データと実際の業務状況を自動で照合し、乖離があればアラートを出す「勤怠乖離チェック」機能が搭載されています。

これにより、サービス残業や隠れ残業といった問題を早期に発見し、対策を講じることができます。従業員の健康管理やワークライフバランスの向上にもつながり、退職代行を使われるリスクを大幅に減らすことが可能です。

■まとめ:信頼関係の再構築と業務改善を両輪に組織強化を

退職代行を使われることは、企業にとって大きなショックです。しかし、これは単なる「辞め方の問題」ではなく、職場の信頼関係や業務環境に改善の余地があるというサインでもあります。

だからこそ、冷静に原因を分析し、再発防止につなげることが重要です。

『Eye“247” Work Smart Cloud』のような業務ログ・勤怠管理ツールを導入すれば、信頼関係の再構築を支える「業務改善の仕組み化」が可能です。

人の感覚だけに頼らず、データで職場環境を見える化し、早期対応できる体制を整えることが、最大の退職代行対策となります。

この記事のポイント

|